トップページ > コラム > SBI新生銀行が12月17日に再上場!初値はどうなる?

SBI新生銀行が12月17日に再上場!初値はどうなる?

- 公開日:

- 2025年11月19日

(2025年12月17日追記)

SBI新生銀行の初値が「1,586円」で決定しました。公募価格比+9.4%、1単元の初値売り利益は1.36万円です。

(2025年12月8日追記)

SBI新生銀行の公募価格が仮条件上限の「1,450円」で決定しました。

公募価格についての詳細はこちら

(2025年12月1日追記)

SBI新生銀行の仮条件が「1,440円 ~ 1,450円」で決定しました。抽選申込期間が12月2日~12月5日ととても短く、12月5日は多くの証券会社が午前中には締め切ってしまうため、注意が必要です。IPO抽選に申し込みたい場合は、早めの手続きをおすすめします。

仮条件についての詳細はこちら

かねてより上場のうわさがあったSBI新生銀行ですが、2025年11月13日に東証プライムへの上場が承認されました。上場日は12月17日です。今年最大規模の超大型IPOであり、個人投資家からも大きな注目を集めています。SNS上では「抽選に申し込もうかな」、「IPOって何?」といった声が多くあり、IPO投資にあまりなじみのない方の関心も高いようです。

このコラムでは、SBI新生銀行の事業内容やIPOの詳細、同業他社のIPOとの比較まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。コラム後半ではSBI新生銀行のIPO抽選におすすめの証券口座もご紹介していますので、ぜひ最後までチェックしてください。

SBI新生銀行とは

SBI新生銀行は、SBIホールディングス傘下の銀行です。ネットバンキングに力を入れているため、ほとんどの手続きをインターネット上で完結できるのが魅力で、店舗数は少ないものの着実に口座数を伸ばしています。また、カードローンの『レイク』でおなじみの新生フィナンシャルや、クレジット事業のアプラスなどの子会社を複数持っており、銀行業以外の金融業、いわゆるノンバンク事業も手がけています。

どんな銀行?

前身は1952年に設立された日本長期信用銀行(長銀)です。当時は企業向けの長期融資をメインサービスとしていましたが、バブル崩壊後に多額の不良債権を抱え、1998年に経営破綻して国有化されました。その後、米国ファンドと中心とした投資組合に売却され、2000年に「新生銀行」として再スタートしています。2021年にはTOBによりSBIホールディングスの子会社となり、2023年1月には現在の名称である「SBI新生銀行」に改称しました。

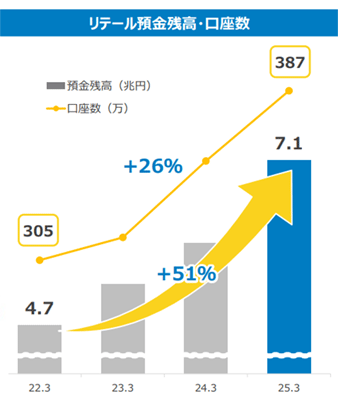

SBIグループ入りしてから、SBI新生銀行は顧客にとって便利なサービスを次々に整備してきました。ATM手数料を全顧客無料化したほか、優遇ステージも拡充しています。あわせて、同じグループのSBI証券と自動入出金や同時口座開設を可能にするなど、グループの連携も強化しています。その成果が利用者にも評価され、個人向け預金口座は2022年3月期から2025年3月期のあいだに82万口座増えて387万口座に到達、さらに2025年8月には400万口座を突破しました。

<引用:SBI新生銀行決算資料より>

上場廃止から再上場へ

SBI新生銀行が上場するのは、今回が初めてではありません。新生銀行時代の2004年に東証1部に上場していましたが、経営破綻時に投入された公的資金の返済という大きな課題が残っていました。そこで2023年、SBIホールディングスはSBI新生銀行に対して株式公開買い付け(TOB)を実施し、株式を非公開化(上場廃止)しました。経営再建と公的資金の返済にまずは集中する、という判断でした。そして2025年7月に公的資金を完済したことで、再上場の準備が整い、今回のスピード再上場につながりました。

TOBについては、グループサイトやさしい株のはじめ方でくわしく解説しているので、こちらをご覧ください。

参考)TOB(株式公開買い付け)とは?意味や事例をわかりやすく解説します

SBIグループは「第4のメガバンク構想」を掲げています。これは全国の地方銀行と提携してシステムや業務の効率化をはかり、既存の三大メガバンク(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行)に匹敵する、新しい巨大金融グループを作る取り組みです。

すでに福島銀行や島根銀行など、10地銀と資本業務提携を結んでおり、SBI新生銀行はその中心となる存在とされています。SBIグループにとってSBI新生銀行の再上場は、「第4のメガバンク構想」を実現させる大きな一歩とも言えます。

注目の新サービス「SBIハイパー預金」

2025年9月に開始された「SBIハイパー預金」は、SBI証券の買付余力に預金残高が自動で反映されるサービスです。証券口座に入金する手間が省けるだけでなく、普通預金より金利が高く、利息が毎月払いなのも魅力です。開始からわずか1か月で残高3,000億円を突破しており、すでに人気サービスになりつつあります。

<引用:SBI新生銀行公式サイトより>

SBIハイパー預金については、グループサイトやさしい投資信託のはじめ方でくわしく解説しているので、こちらをご覧ください。

参考)SBI新生銀行のSBIハイパー預金にデメリットはある?SBIハイブリッド預金やSBI新生コネクトとの違いを紹介

SBI新生銀行のIPO評価

さて、肝心のIPO評価についても解説していきます。承認当初は総合評価D(公募割れリスクあり)としていましたが、このコラムを書く際に見直し、総合評価C(約10%上昇期待)にしました!

初値予想は想定価格1,440円に対して「1,440円 ~ 1,700円(11月19日時点)」です。

では、IPO評価についてもう少し掘り下げます。

IPOの条件だけで見ると、以下のマイナス要素が目立ちます。

・公開株数が多い(国内販売:165,945,000株)

・吸収金額が大きい(想定吸収金額:3,676.3億円)

・再上場案件である

これだけ見るとどうしても公募割れリスクが無視できないのですが、次にプラス要素を並べてみます。

・類似企業(ネット銀行)のIPOは連勝中

・知名度◎

・公的資金を早期完済してからの再上場

マイナス要素は確かに大きいのですが、今回のSBI新生銀行のIPOではプラス要素も大きいので初値予想はかなり悩みました。

IPOの規模としてはJX金属に次ぐ今年2番目の規模です。公開株数1億6,594.5万株、想定吸収金額3,676.3億円はとんでもない金額です。とはいえ、JX金属は公募割れしていません。株式市場の状況にも寄りますが、事業内容や業績によっては大規模でも初値は上昇します。

さらに、2023年上場の住信SBIネット銀行と楽天銀行は初値が上昇しています。SBI新生銀行ほどではありませんが、どちらも大型IPOでした。ネット中心の銀行業である2行の結果も参考になりそうです。

非公開化からわずか2年あまりでの再上場を疑問視する声もあるようです。再上場はネガティブ要素として見られますが、経営再建と公的資金完済を目標とした非公開化だったと考えると、公的資金の早期完済はプラス要素と言えるでしょう。

以上から、完全に公募割れリスクが無いわけではありませんが、初値の上昇余地があると判断しました。

続いて、過去にネット銀行が上場したときはどうだったのか、今年の超大型IPOがどうなっているか、比較しながら確認していきましょう!

楽天銀行や住信SBIネット銀行との比較

SBI新生銀行のIPOは、近年上場した銀行と比べても圧倒的な規模です。ともに2023年上場の楽天銀行や住信SBIネット銀行と比べてみました。

| SBI新生銀行 | 楽天銀行 | 住信SBIネット銀行 | |

|---|---|---|---|

| 想定価格 | 1,440円 | 1,795円 | 1,260円 |

| 公開株数(国内) | 165,945,000株 | 31,984,900株 | 35,766,600株 |

| 想定時価総額 | 12,895.2億円 | 3,051.8億円 | 1,900.0億円 |

| 想定吸収金額 | 3,676.3億円 | 1,148.3億円 | 600.9億円 |

| ロックアップ | 180日間 | 180日間 | 180日間 |

| 仮条件 | - | 1,300円 ~ 1,400円 | 1,200円 ~ 1,260円 |

| 公募価格 | - | 1,400円 | 1,200円 |

| 初値 | - | 1,856円 (+32.6%) |

1,222円 (+1.8%) |

楽天銀行は、公募価格1,400円に対して初値が1,856円(+32.6%)となり、しっかりと公募価格を上回る初値をつけました。住信SBIネット銀行は、公募価格1,200円に対して初値が1,222円(+1.8%)と、かなり小幅ながらも公募割れを回避して上場しています。

楽天銀行も住信SBIネット銀行も、超大型と言っていいIPOでしたが、SBI新生銀行に比べると小規模に見えてしまいます。それだけSBI新生銀行が桁違いのIPOなのがよくわかりますね。参考までに、上場後の値動きも見てみましょう。

楽天証券は初値1,856円でしたが、その後大きく株価を伸ばしています。11月18日時点での上場来高値は8,814円で、公募価格比+6,958円(+374.9%)です。住信SBIネット銀行は2025年9月に上場廃止しているためチャートはありませんが、初値1,222円に対して、上場来高値5,140円でした。どちらも初値以降大きく値上がりしているのが好印象ですね。SBI新生銀行も同じように株価が上昇していくことを期待して、初値売りせずに保有し続けるのも選択肢の1つかもしれません。

今年の超大型IPOとの比較

超大型IPOの懸念点は、公開株数が多すぎて需給のバランスが取りにくいことが挙げられます。あまりに株式の供給が多いと、需要が追い付かず初値が伸びづらくなることがあるためです。そこで、2025年に上場した超大型IPOとSBI新生銀行を比較してみました。

| SBI新生銀行 | JX金属 | テクセンドフォトマスク | |

|---|---|---|---|

| 想定価格 | 1,440円 | 862円 | 2,890円 |

| 公開株数(国内) | 165,945,000株 | 374,453,900株 | 35,766,600株 |

| 想定時価総額 | 12,895.2億円 | 8,003.4億円 | 2,869.5億円 |

| 想定吸収金額 | 3,676.3億円 | 4,611.1億円 | 1,508.7億円 |

| 公募価格 | - | 820円 | 3,000円 |

| 初値 | - | 843円 (+2.8%) |

3,570円 (+19.0%) |

JX金属は公開株数が3億7千万株以上の超大型IPOでした。初値は公募価格比わずか+2.8%と控えめでしたが、これは株式の供給量が非常に多く、需給のバランスが取りにくかったことが一因と考えられます。一方、テクセンドフォトマスクの初値は公募比+19.0%としっかり伸びていますが、公開株数が3,500万株程度と、JX金属と比べると少なめでした。

一般的に規模が大きいほど初値が重くなり公募割れのリスクが高まりますが、幸いにも今年上場した超大型IPOは、どちらも公募割れを回避しています。この流れがSBI新生銀行への追い風になってほしいですね。

IPOのスケジュール

ここまで読んで、SBI新生銀行のIPOに興味が出てきた方もいるのではないでしょうか。抽選に参加するためには、スケジュールをしっかり押さえておくことが大切です。今後のIPOスケジュールを整理しました。

<SBI新生銀行のIPOスケジュール>

| 仮条件決定 | 12月1日(月) |

|---|---|

| 抽選申込期間 (需要申告期間) |

12月2日(火) ~ 12月5日(金) |

| 公募価格決定 | 12月8日(月) |

| 購入期間 | 12月9日(火) ~ 12月12日(金) |

| 上場日 | 12月17日(木) |

IPO抽選に申し込むためには、抽選申込期間内に購入の意思表示をする必要があります。まだ証券口座を持っていない場合でも、今から準備すれば十分間に合います。SBI新生銀行のIPOで幹事証券や委託幹事を務める証券会社の中から、当サイトおすすめの証券会社をご紹介しますので、抽選チャンスを逃さないためにも、ぜひ参考にしてください。

仮条件について

仮条件とは、IPO抽選に申し込む際の価格の幅です。仮条件が発表されると、投資家は希望価格を指定して抽選に申し込みます。抽選は、最終的な販売価格である公募価格以上で申し込んだ人の中から行われます。公募価格は仮条件の上限で決まることがほとんどなので、安い方がいいからと上限以外で申し込むと、抽選対象外になる場合があります。

確実に抽選に参加したい場合は、仮条件の上限、もしくは「ストライクプライス」※で申し込むのがおすすめです。

※ストライクプライスとは

「決定した公募価格の金額で購入します」という意思表示です。2023年10月のルール変更で、仮条件を上回る公募価格を設定できるようになりました。ストライクプライスにしておけば、間違いなく抽選に参加できます。

また、仮条件は、IPOの人気度を測るバロメーターとも言えます。想定価格を上回る仮条件が出た場合は、「高くても買いたい人」が多いということなので、上場後の株価にも期待できます。逆に、想定価格を下回る場合は、需要が少ないということになり、公募割れのリスクが高くなります。

| 想定価格 < 仮条件下限 | 強気 | 人気◎、高騰の期待度アップ! |

| 想定価格 = 仮条件下限 | 通常 | |

| 仮条件下限 < 想定価格 | 弱気 | 人気△、公募割れのリスクも…? |

| 仮条件上限 < 想定価格 | 超弱気 | 人気×、公募割れのリスク大 |

12月1日、SBI新生銀行の仮条件が発表されました。注目の仮条件は「1,440円 ~ 1,450円」でした。価格の幅が10円と非常に狭く、大きな値上がりは期待しにくい印象です。とはいえ、想定価格とほぼ同水準で設定されたということは、需給バランスが取れていると判断された結果、とも受け取れます。

さらに、仮条件の下限が想定価格を下回らなかった点は、弱気な設定ではないという意味で安心材料です。このことから、公募価格は上限の1,450円で決まる可能性が高いと考えます。仮条件にあわせて、当サイトの初値予想も「1,450円 ~ 1,700円(12月1日時点)」に修正しました。

公募価格について

公募価格とは、公開株の売出価格です。IPO抽選で当選した人が購入する株価で、公開価格とも呼ばれます。

基本的には仮条件の上限で決まりますが、人気の低いIPOでは低めの価格で決まることもあります。特に、下限で決まった場合は要注意です。それだけ「買いたい人が少ない」という意味になるので、上場後の買いもあまり期待できません。

SBI新生銀行は12月8日に公募価格が決定しました。価格は仮条件の上限である「1,450円」です。話題性の高いIPOだけに、予想通り仮条件の上限で決定しました!

IPO抽選におすすめの証券会社

| 証券会社名 | IPO抽選方法 | 備考 |

|---|---|---|

| SBI証券 (共同主幹事) | 30%完全抽選 15%ポイント配分 |

主幹事証券、かつSBIグループのため配分が期待できます! |

| SMBC日興証券 (共同主幹事) |

10%完全平等抽選 5%ステージ別抽選 |

新規に口座開設するとIPO抽選で外れた後に、もう一度抽選を受けられる 優遇特典(3か月間ブロンズステージ保証)がもらえます! |

| 松井証券 | 70%完全平等抽選 | 事前入金なしで抽選が受けられます! タイアップページから新規に口座開設して条件を満たすと 3,000円分相当のポイントプレゼント!詳細はこちら |

| 岩井コスモ証券 | 10%完全抽選 | 岩井コスモ証券(コスモ・ネットレ)で新規に口座を開設すると 国内現物株式手数料が最大3か月全額キャッシュバック! |

| 岡三オンライン | 10%完全平等抽選 | 事前入金なしで抽選が受けられます! タイアップページから新規に口座開設&1回取引で もれなく現金3,500円とオリジナルレポートプレゼント! |

| SBIネオトレード証券 | 10%完全平等抽選 | SBIグループ!事前入金なしで抽選が受けられます! |

| 三菱UFJ eスマート証券 | 10%平等抽選 | タイアップページから新規に口座開設し、翌月末までにクイズに正解して エントリーすると500円プレゼント!さらに、投資信託を合計3万円以上 購入すると2,000円(最大2,500円)プレゼント! |

超大型IPOは「当たりやすい」と言いますが、それはあくまでも「他のIPOに比べたら」という話です。当選確率を上げるためには、当たり本数が多い証券会社だけでなく、複数の証券会社から抽選に申し込むことも有効です。

まとめ

今回は大注目のSBI新生銀行のIPOについて、さまざまな視点から整理しました。超大型IPOということで公募割れのリスクは無視できませんが、公的資金を早期に完済したうえでの上場である点や、類似するネット銀行のIPOの結果や、今年の大型IPOの結果などを総合すると、プラス材料もたくさんあることがわかっていただけたと思います。

SBI新生銀行のIPO抽選申込(需要申告)期間は12月2日から12月5日です。当選を狙う場合は、事前にしっかり準備していきましょう!

コラム一覧へ戻る